Chi tace è complice

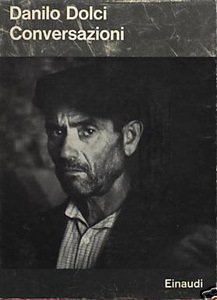

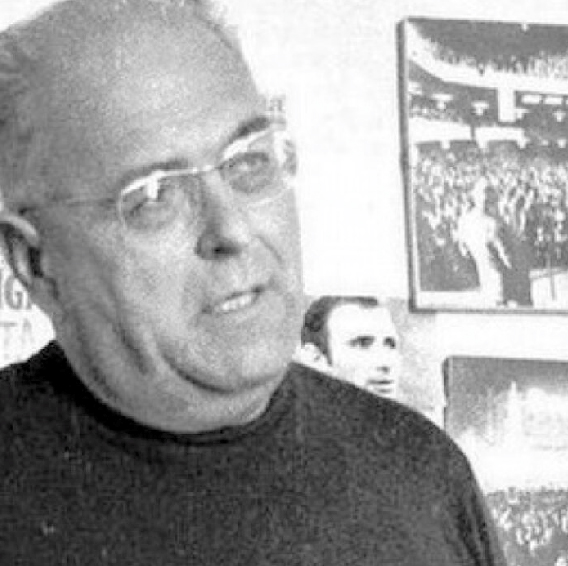

Un profilo di Danilo Dolci

Danilo Dolci nasce il 28 giugno 1924 a Sesana, in provincia di Trieste, da Enrico e da Meli Kontelj, di nazionalità slovena. Il lavoro del padre, dipendente delle ferrovie, conduce la famiglia in Lombardia: qui il giovane Danilo compie i primi studi. Lettore vorace, i suoi interessi spaziano dai Dialoghi di Platone ai poeti del Romanticismo tedesco ai classici del pensiero orientale. Lo appassiona, inoltre, la musica.

Pur non avendo rapporti con esponenti dell’opposizione clandestina, Dolci matura presto un forte, ancorché generico, senso di avversione al fascismo. Nel tortonese, dove risiede nei primi anni del conflitto, cominciano a tenerlo sotto controllo: è stato visto strappare manifesti di propaganda al regime. Nel 1943 rifiuta di vestire la divisa repubblichina ed è arrestato a Genova: riesce a fuggire riparando in Abruzzo. «Ho raggiunto nell’Appennino Romano Poggio Cancelli, un paese in cui avevo amici pastori», ricorderà molti anni più tardi. «In una piccola locanda-trazzera, la gente veniva la sera, famiglie intere, a partecipare a gare di ottave improvvisate. Incredibile la conoscenza della natura, l’esperienza poetica […]. Sapevano guardare, e pur esprimersi. Svernavano in Maremma. Sapevano a memoria anche Marino e Ariosto»

Al termine del conflitto – dopo un breve soggiorno nella capitale, durante il quale segue corsi universitari di architettura e le lezioni di Ernesto Buonaiuti – è di nuovo a Milano, dove prosegue gli studi al Politecnico e conosce, tra gli altri, Bruno Zevi. Le prime opere che pubblica sono due manuali di scienza delle costruzioni a uso degli studenti di architettura…

Scarica il documento completo [biografia di Giuseppe Barone]

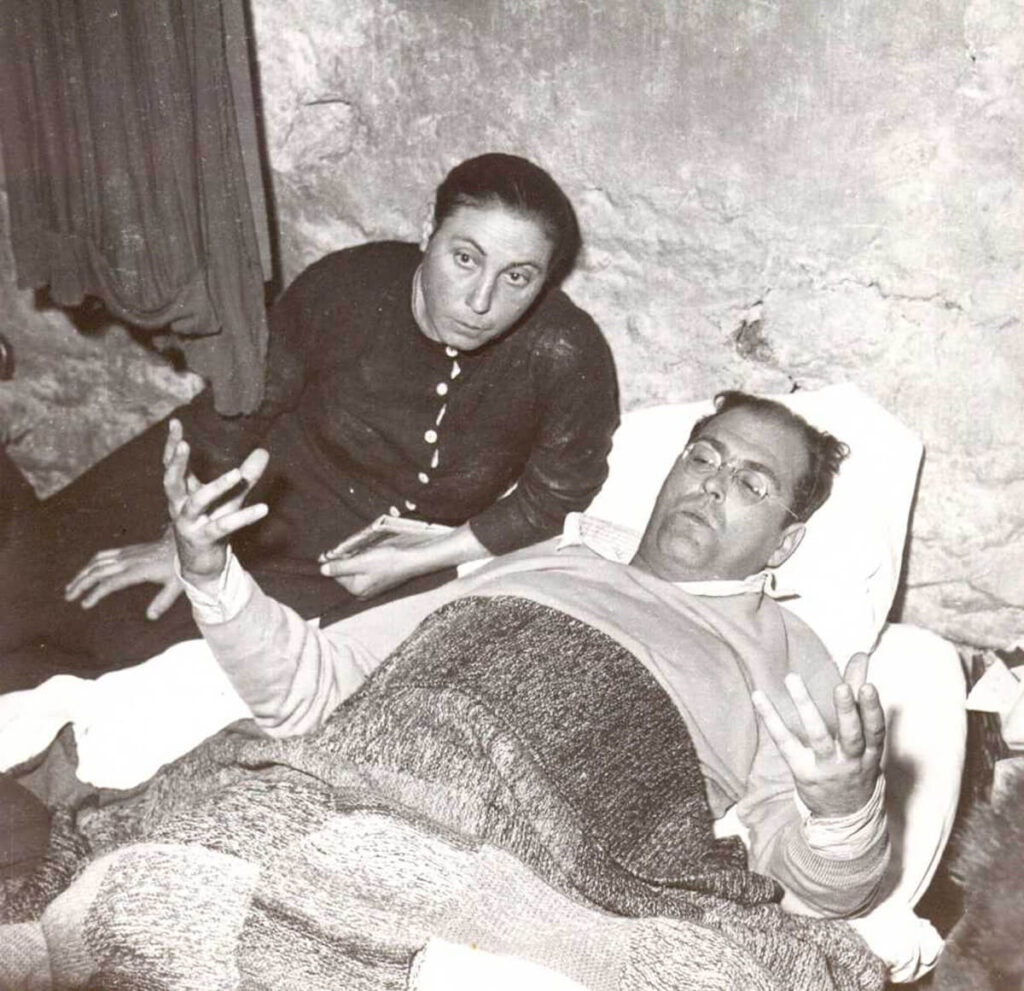

Vincenzina Mangano, moglie di Danilo, impegnata quotidianamente con la numerosa famiglia e sovente con l’accoglienza conviviale di amici provenienti da più parti del mondo, partecipava attivamente ai digiuni e alle diverse iniziative promosse dal Centro Studi. La sua presenza, discreta ma in prima linea, è stata figura di riferimento anche per le donne degli anni ’60/’70 che difficilmente si esponevano a manifestare scelte spesso scomode e coraggiose, di rottura col sistema clientelare-mafioso e di dissenso verso quei governi che mal gestivano la cosa pubblica.

Al Borgo ha dedicato la maggior parte dei suoi anni, prendendosene cura in forme diverse.

Mamma attenta, presente, instancabile e generosa, era un esempio concreto di come si può coniugare l’impegno familiare con quello pubblico, civile, politico in senso lato.

[Libera Dolci]